祭神

高麗神社 ①こま②日高市

高麗の若光が渡来して創建した神社で、元々は猿田毘古神を祀っていたが、郡民が若光の死後に高麗大明神として合祀。若光が白鬚様と呼ばれたため、白鬚神社ともいう。出世、開運の神として参拝客が多い。

http://sde.jp/travel/saitama/koma%20jinja.htm

より転載

高麗神社の祭神は、高麗王若光、猿田彦命(さるたひこのみこと)および武内宿禰(たけちのすくね)の三体である。高麗王若光は人々の敬慕のうちに波乱に満ちた生涯をこの地で終えた。彼に従って高麗郷に移り住んだ人々は、若光の屍を城外に埋め、その徳を偲んで霊廟を御殿の後山に建て高麗明神と崇めたという。したがって、高麗王若光が祭神として祀られているのは当然であろう。

だが、猿田彦命と武内宿禰が合祀されている理由がよく分からない。猿田彦命は天孫降臨のとき、皇孫迩々芸命(ににぎのみこと)を案内した神である。武内宿禰は景行、成務、仲哀、応神、仁徳の五代の天皇に244年間に渡って仕えたとされる伝説上の人物である。若光は、日頃から崇敬していた猿田彦命を祭祀していたが、一社を建立しそこに武内宿禰を合祀して白髭明神として崇敬していたという説がある。後に、高麗明神を白髭明神に合祀して高麗大明神として祀ったのが高麗神社の創祀であるとされている。また、猿田彦命は高麗明神と同様に渡来系氏族が祀ってきた白髭神社の祭神で、若光自体が白髭明神として祀られたとする伝説もある。

ここで明治政府が行った国家神道について考えてみよう。国家神道とは「『古事記』、『日本書紀』等の古典を根拠として万世一系の天皇が日本を統治すること、国家の中心に存在する天皇と国民との間に伝統的な強い紐帯があることを前提に、政治的な制度とともに作られた祭祀の制度」である。その背景は江戸時代の国学者・平田篤胤の思想に共鳴した平田派の神道家たちが、明治維新の精神を神武創業の精神に基くものとし、近代日本を王政復古による祭政一致の国家とすることを提唱した為、明治政府はそれを容れて中古以来衰えていた神祇祭祀を復活させ、神道の整備を行なった。その結果として成立した神道の一形態が国家神道である。 日本において近代国家を建設するには、国家神道が不可欠だったという説もある。

-

1906年(明治39年)12月、一町村一社を原則に統廃合を行なうとする「神社合祀令」が出された。同年以来、内務省は数年間かけて神社の整理事業を行なった。神社整理というと一般にはこの頃の事業を指す。合祀が著しかったのが三重県と和歌山県で、三重県の6500社の神社が7分の一以下に、和歌山県の3700社の神社が6分の1以下に合祀された。最初の3年間で全国の4万社が取り壊された。1913年頃に整理事業はほぼ完了し、社数は19万社から12万社に激減した。このような中、神社合祀反対運動は、南方熊楠のような学者を巻き込んで思わぬ発展をしていく(『南方ニ書』)。

-

整理事業の目的は、荒廃した小祠や淫祠を廃止・統合して、国家の祭祀として神社の尊厳を高めることにあった。また、地方行政の合理化という側面もあった。明治政府は神社の格付けを

定め、その格付けに見合うための神社の統合を促した。その前年、明治38年(1905)8月の講和条約締結によって日露戦争が終結する。しかし講和は過重な戦費負担に耐えた国民を納得させるものではなく、全国で講和反対・戦争継続の世論が噴出し、都市部を中心に政情不安が続いた。農村部においても下層農民の疲弊は深刻で、社会不安の芽が育ちつつあった。そのような情勢のもと、内務省は明治39年末に戦後経営策の一環として「神社合祀令」を布告した。

「それは神主もおらず社殿も荒れて祭神も不分明な神社を整理・合祀し、合併によって不要となった跡地を無償で払い下げて神社の基本財産とし、専任の神主を置き、神殿を立派にして尊厳を保てば、村民の崇敬が高まり村の精神的統合に役立つという発想であった。そこには一町村一社を標準として神社合併を行い、部落割拠の精神的拠りどころを奪って、明治二二年の町村制によって生まれた新行政村内の統合を図ろうという狙いがあった。」(「和歌山県下における神社合祀」 梅渓昇)

-

この神社合祀令を遡ること1969年(明治2年)に太政官布告として神仏分離令が発せられている。神道の神が仏教の菩薩の一員では不都合だからである。資力のある檀家を擁していた寺院は別地に移ったが、その他の習合寺院は廃仏毀釈により廃寺され、多くの仏教文化財が失われた。

-

一方、神社のほうも良いことだけではなかった。持ちつ持たれつの一方が消えたことにより多くの習合神社では寄進が減少し、維持運営に窮するところが生じたし、別当が廃されて牽制効果が失われたこと、奉祀寺院が消えて急拵えの宮司が増えたことなどから宮司の不祥事が目立つようになった。また、廃藩置県に基づく新たな市町村は従来の村を広域合併して設けられたから、同種同格の神社が複数存在することになり、神社に関連する争いも頻発した。

-

合祀令が出てから昭和初期までは、神社の格上げが市町村長の公約や政治主張になったほどであり、震災復興を契機として神社の格上げのために他へ合祀されてしまったものも少なくない。

1945年8月15日、太平洋戦争の敗戦以後、神道周辺の状況は一変した。連合国最高司令部から、同年10月に政治的、社会的及宗教的自由に対する制限除去の件が、12月15日には国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督並に公布の廃止に関する件いわゆる「神道指令」が日本政府に覚書の形で通達され、神社は国家から分離することとされ、国家神道の時代が終わった。1946年2月3日、皇典講究所・大日本神祇会・神宮奉斎会が合同して神社本庁を設立、宗教法人として神社神道が再出発した。

以上のような歴史的経緯の中で、高麗神社の祭神の変遷について考えてみるのも無駄ではない。事実、日高市内にある神社のうち少なくない神社がこの統廃合の影響を受けている。それについては日高町史(民俗編)に詳しい。現在の高麗家には江戸期まで修験者であった高麗神社祀職高麗家に伝わる修験関係の資料が伝わっている。修験者はその財政基盤を寺社への寄進に頼っていましたが、明治2年の廃仏毀釈によって苦しい立場に追い込まれることになる。(そのあたりの事情が知りたいところです->

高麗郡建都1300年記念事業 2007年6月10日 独協大新井先生の講演)

|

新井先生の講演内容抜粋

鎌倉時代から南北朝時代の高麗郡には、高麗神社の祭祀を司る「渡来系高麗氏」(高麗王若光の子孫)のほかに、出自を異にする高麗氏(平姓高麗氏・丹党系高麗氏など)が住んでいました。これら複数の高麗氏の動向を通じて、当時の武士のたどった合戦の日々を考えました。最終的に、合戦への参加を避け祭祀に専念した渡来系高麗氏に注目して、戦乱による犠牲を通じて何を学び封建支配者から地域文化を担う村の名士に変貌したのかを考えました。

(リンク元)

|

2007年9月 新井先生の講演ビデオの「補足資料」を高麗神社で頂く。

第4回渡来人の里講演会ビデオ上映

期間中毎日(13:00〜14:30)

<今年6月に行われた講演会のビデオ上映「ある武蔵武士の生活」講師:新井孝重先生(獨協大学教授)>

|

伝説の大臣 武 内

宿 禰

|

|

JR和歌山駅から東へ500mのところに,紀州一の宮と呼ばれる二つの神宮がある。

どちらも,天照大神(あまてらすおおみかみ)を前御霊としており,向かって左側の日前神宮では日像鏡を,向かって右側の国懸神宮では日矛鏡がまつられている。

|

←日前神宮 ←日前神宮

発行大正5年12月15日

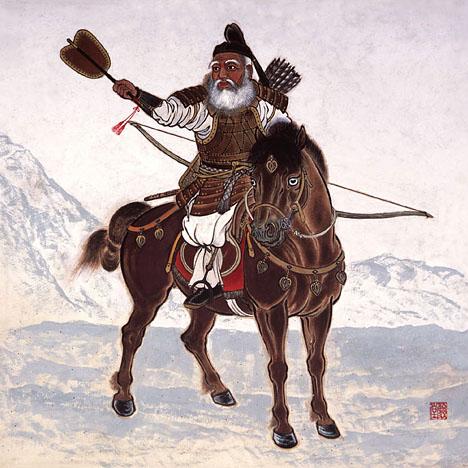

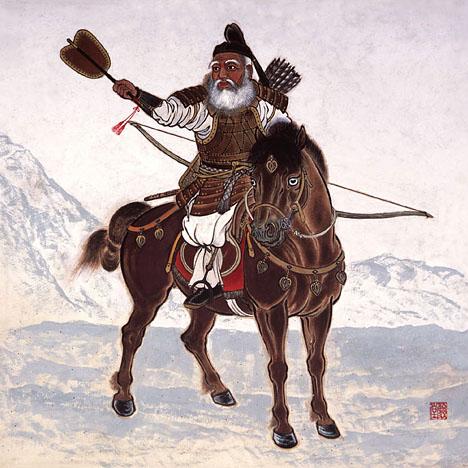

図案武内宿禰と宇倍神社 |

画・海老根駿堂 出典 東京台東区松が谷矢先神社) |

日前宮を祀る紀伊国造宇治彦の娘と天皇家の皇子との間に生まれたのが、伝説の大臣・武内宿禰だ。彼は景行天皇の時代に紀伊国名草郡で誕生し、成務・仲哀・応神・仁徳の各天皇に仕えたと伝えられている。特に神功皇后が朝鮮半島へ遠征する時には、軍事を補佐して功労があったといわれている。戦前では、天皇家に忠節を尽くし、4代の天皇に仕えた長命の人として、多くの人々からあがめられた。享保16年(1731)に彼の誕生地を捜し求めて、現在の和歌山市松原にある井戸を、彼が誕生の際に産湯を使った井戸であると考えられるようになった。このため、紀州のお殿様に子どもができると、彼にあやかってその子が長命であるようにと、その井戸の水を産湯として使うことになっていた。 → 武内宿禰誕生井〔右の写真)

|

武内宿禰誕生井

しかしこの物語には大きな矛盾がある。すなわち5代にも亘って活躍したとあるが、そうするとその寿命は250年以上もあることのなる。いかに伝説上の人物とはいえ、科学的ではない。

|

|

紙幣に見る天皇制擁護の人物

和気清麻呂

10円紙幣(通称表猪) 1890年

10円紙幣(通称裏猪) 1899年

10円紙幣(通称左和気)1915年 → 右図③

10円紙幣 1930年

10円紙幣 1943年

10円紙幣 1945年

以上6回登場していますが、いずれも10円紙幣なので定位置だったようです。

ちなみに明治期に紙幣に登場する人物を天皇制を守った人物に固定していたうえにいずれも裏面には所縁のある神社仏閣(例外もあり)にしていたそうです。

1円、5円 武内宿禰と宇倍神社 → 右図⑥

5円 菅原道真と北野神社 → 右図⑤

10円 和気清麻呂と護王神社

20円と100円 藤原鎌足と談山神社 → 右図②

100円 聖徳太子と法隆寺夢殿 → 右図①

1000円 日本武尊と建部神社(発行は1945年)

日本銀行最初の銀行券に神功皇后肖像画 右図④

肖像原画は明治天皇の肖像画を描いたイタリア人エドアルド・キヨソーネ(1875年(明治8)に紙幣印刷技術指導のため来日した)が最初に描いたそうですが、藤原鎌足は政治家の松方正義をモデルにして、武内宿禰は知り合いの神社の神主をモデルにしたといわれています。 聖徳太子以外は満足な肖像画がなかったのでイメージで作り上げたのだと思います。

|

①聖徳太子 ①聖徳太子

②藤原鎌足 ②藤原鎌足

③和気清麻呂 ③和気清麻呂

④神功皇后 ④神功皇后

⑤菅原道真 ⑤菅原道真

⑥武内宿禰 ⑥武内宿禰

|

更新履歴

2007年6月24日 新井先生講演会リンク追加

2007年10月2日 中外日報記事リンク追加

←日前神宮

←日前神宮

①聖徳太子

①聖徳太子 ②藤原鎌足

②藤原鎌足 ③和気清麻呂

③和気清麻呂 ④神功皇后

④神功皇后 ⑤菅原道真

⑤菅原道真 ⑥武内宿禰

⑥武内宿禰